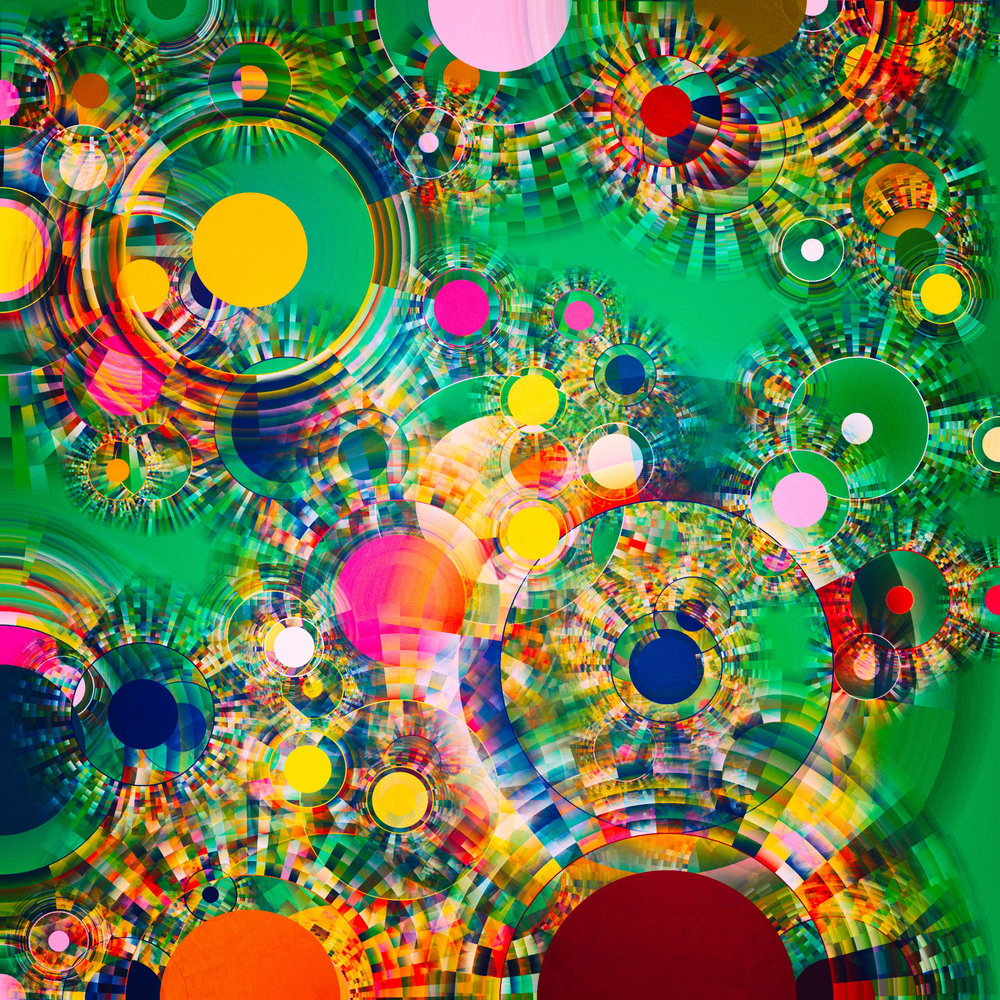

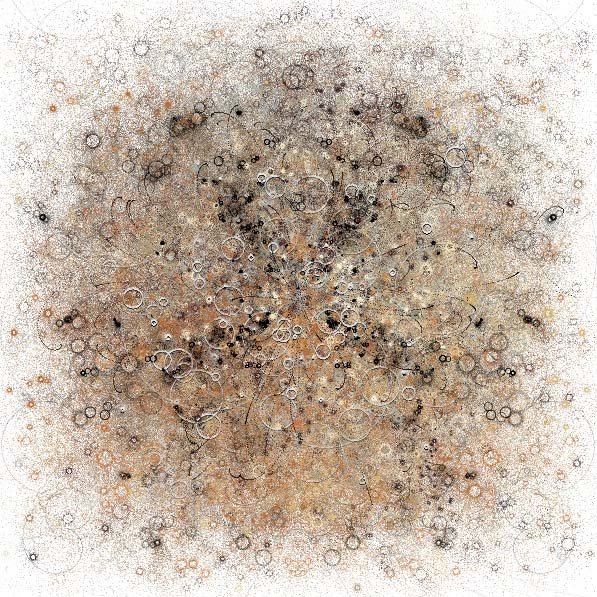

VVRRR – Manolo April, 2018

Why Love Generative Art?

2018-08-26 / Jason Bailey

Translated by Tatsuo Sugimoto

訳者より

これは、Jason Bailey (2018), Why Love Generative Art? の全文を日本語に訳したものです(原著者許諾済み)。このエッセイは、著者も断っている通り、ジェネラティブ・アートの網羅的な歴史ではありませんが、ファインアートとの関係、女性アーティスト、Processing、Flash、AIといった多くのトピックを扱っていて、この分野の歴史を手軽に把握することができます。興味をもたれた方は、リンク先の各作家の情報や、元記事のコメント、Hacker Newsのコメントもチェックしてみてください。日本語訳では、目次と一部のリンクを補いました。誤訳の指摘は、@sugi2000までお寄せください。

目次

はじめに

この50年間、世界は急速にデジタル化しました。ジェネラティブ・アートほど、この変化の時代──私たちの時代──をとらえたアートの形式はありません。ジェネラティブ・アートは、コンピュータがもたらしたものをすべて活用し、エレガントで引き込まれる作品を生みだしています。これらの作品は、モダンアートの誕生以来アーティストが追究している同じ原則とゴールとを拡張しているのです。

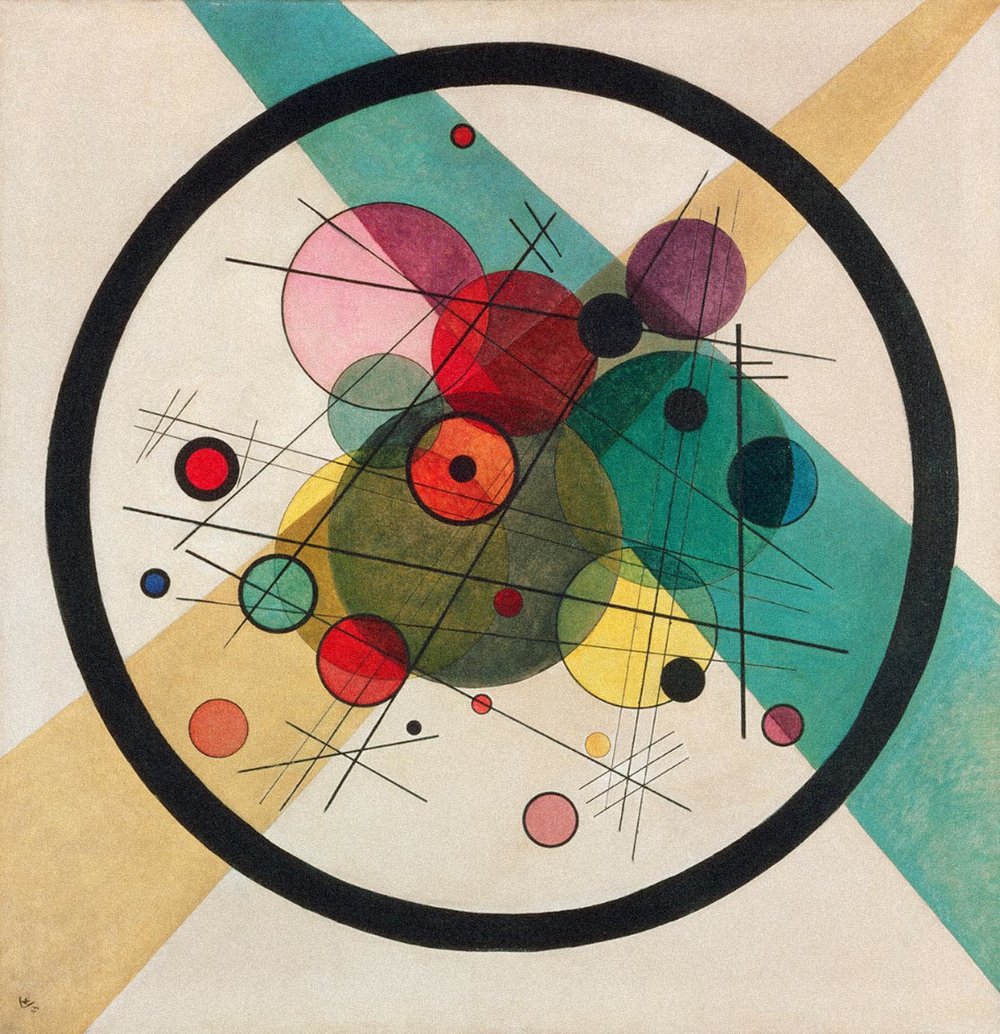

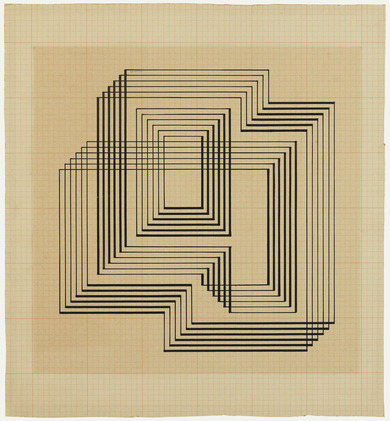

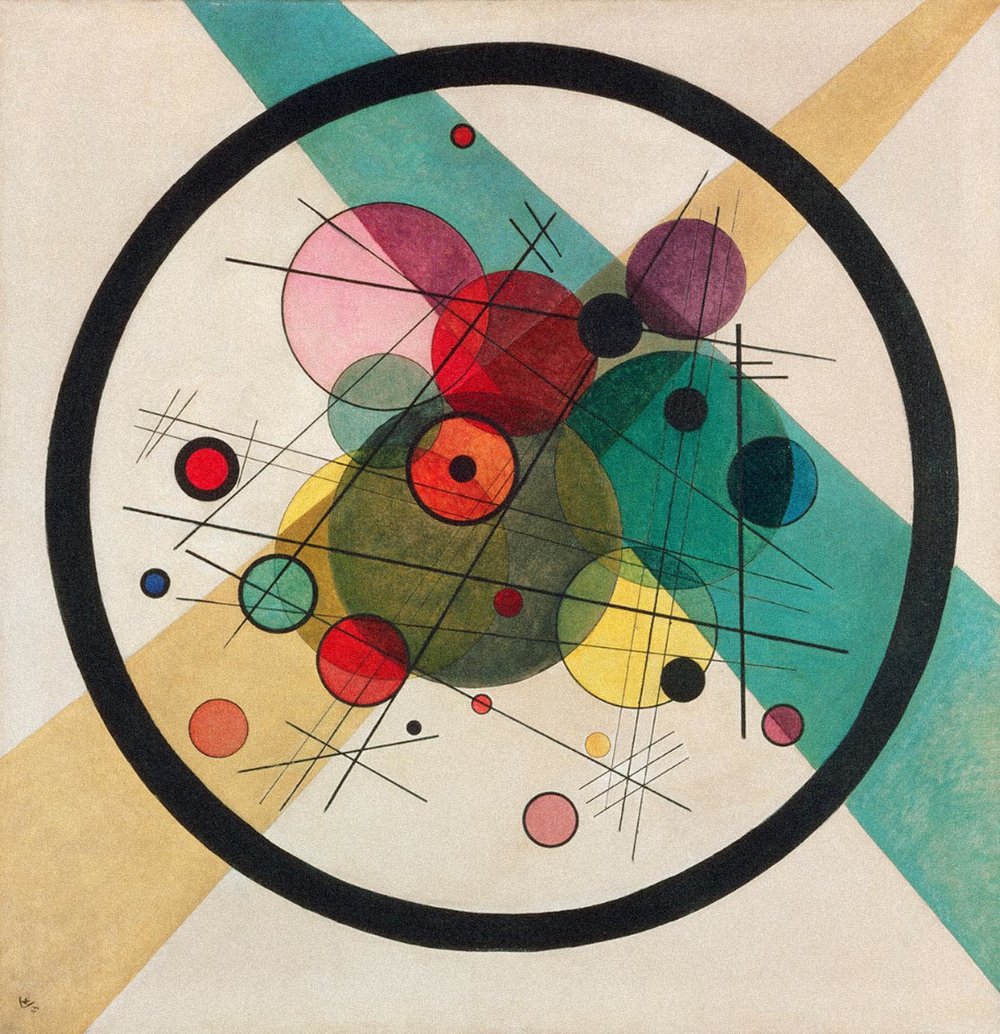

幾何学的、抽象化、偶然性は、ジェネラティブ・アートに限らず、20世紀のあらゆるアートにとって主要なテーマです。美術史家でジェネラティブ・アートのアマチュアとして、私にはジェネラティブ・アートへの影響に明確な線が見てとれます。その線は、セザンヌからスタートし、以下にあげるものをまっすぐ通り抜けています。

Group IV, No. 3. The Ten Largest, Youth – Hilma af Klint, 1907

Suprematist Composition – Kasimir Malevich, 1916

Circles in a Circle – Wassily Kandinsky, 1923

Highway and Byways – Paul Klee, 1928

Rotorelief 1 (Optical Disks) – Marcel Duchamp, 1935

Concentric Squares – Josef Albers, 1941

Study for Meschers – Ellsworth Kelley, 1951

Red Meander – Annie Albers, 1954

Burn – Bridget Riley, 1964

Wall Drawing 11 – Sol Lewitt, 1969

わたしの目には、これらの影響はすべて初期のジェネラティブ・アートから現代の実践者へとダイレクトにつながっているように見えます。そのため、アート好きの友人の多くが、ジェネラティブ・アートを無関係なものや関心の対象外にしたり、アートと呼ぶに値しないものとまで断じていたりしていると戸惑ってしまいます。

あらゆる世代が、自分たちの時代にはなぜミケランジェロもピカソもいないのかと問いながら、アートは死んだと主張します。ところがその孫の時代になってから、ようやくその時代に天才がいたことが見出されます。私たちには、自分たちの世代に生きている(制作もしている)偉大なアーティストを受け止められる特別なチャンスがあるのです。この記事で、私はこの事実を訴えたいとおもっています。ここでは、人びとがしばしばジェネラティブ・アートと格闘する理由と、以下のことがらを探求していきます。

- ジェネラティブ・アートのシンプルな定義の提案

- アーティスト自身ではなくジェネラティブ・アートを作るマシンを制作者とする考えの放棄

- ジェネラティブ・アートの仕組みの技術的でない事例の提供

- 1960年代初頭にさかのぼるジェネラティブ・アートの歴史の探索

- 私が好きなジェネラティブ・アーティストとその作品の紹介

- 多くの注目を集めつつあるジェネラティブAIアートの世界の探査

このテキストを読み終えたとき、ジェネラティブ・アートに対する私の愛に共感してもらうか、少なくともこのジャンルが好みでないことを冷静に話し合えるようになることを願っています。

ジェネラティブ・アートとは

Path – Casey Reas, 2001

シンプルすぎますが簡便なジェネラティブ・アートの定義は次の通りです。ジェネラティブ・アートとは、コンピュータを使い、創造のプロセスの一部に意図的に偶然性を取り入れたプログラムで作られたアートのことである。この定義は、2つの間違った見方をよくされ、ジェネラティブ・アートの美やニュアンスを認めることを遠ざけてしまいます。

よくある誤解・その1

アーティストは完全に制御していて、プログラムは常に書かれた通りに実行されるだけである。それゆえジェネラティブ・アートは、たとえ人間的で親しみやすいものだったとしても、アートが偉大になる要素である偶然性、偶発性、発見性、自発性を欠いている。

よくある誤解・その2

アーティストはまったく制御することなく、自律的なマシンがランダムにデザインを生成しているだけである。コンピュータがアートを作っていて、人間は制作者には値しない。本当のアートとはいえないのだから。

現実のジェネラティブ・アーティストは、作品に導入する偶然性の大きさや位置を周到にコントロールしています。

コントロールされた偶然性とは矛盾しているようにきこえるかもしれません。しかしアーティストや美術史家であれば、アーティストはつねに創造性を刺激するために作品に偶然性をとりいれる方法を模索してきたことを知っています。ジェネラティブ・アートにおいてコーディングするプロセスを思考することは、絵を描くことやスケッチすることとまったく同じことなのです。じっさい、多くのジェネラティブ・アーティストが好んで使うツールでは、制作される個々の作品のことを「スケッチ」と呼んでいます。

ジェネラティブ・アートの初期作品

初期のジェネラティブ・アート作品を見ていきましょう。

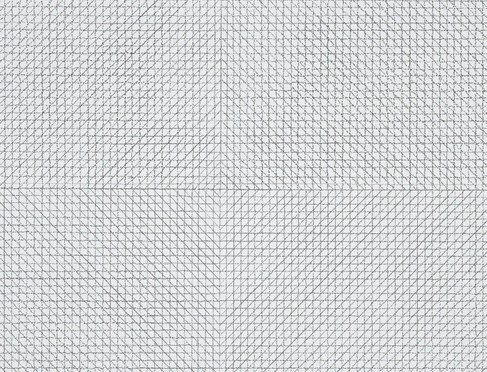

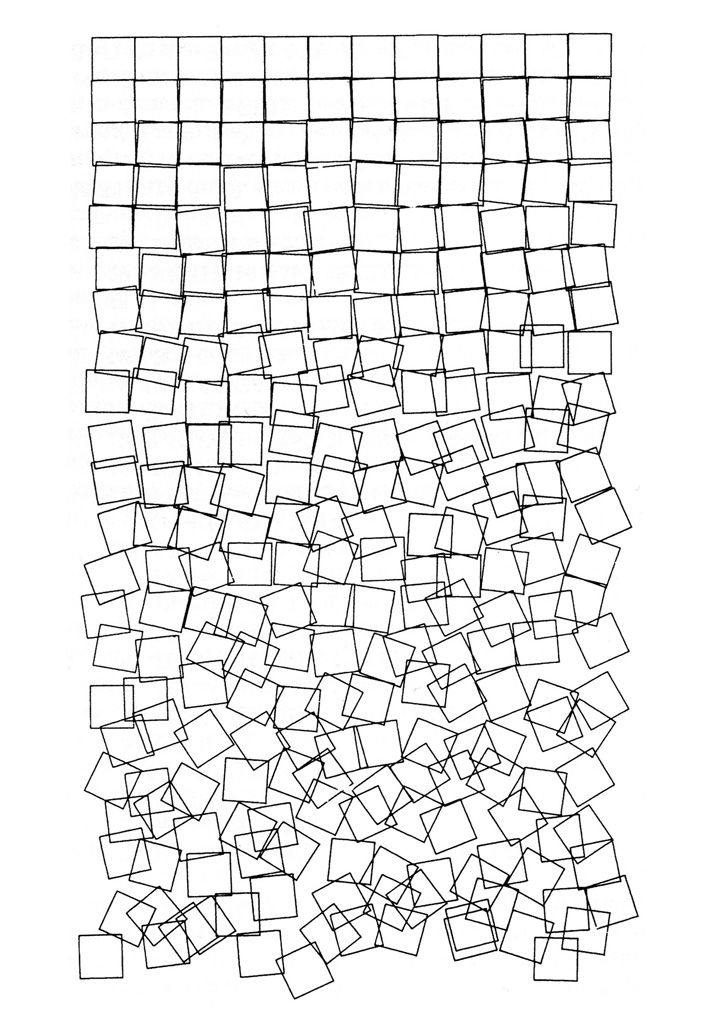

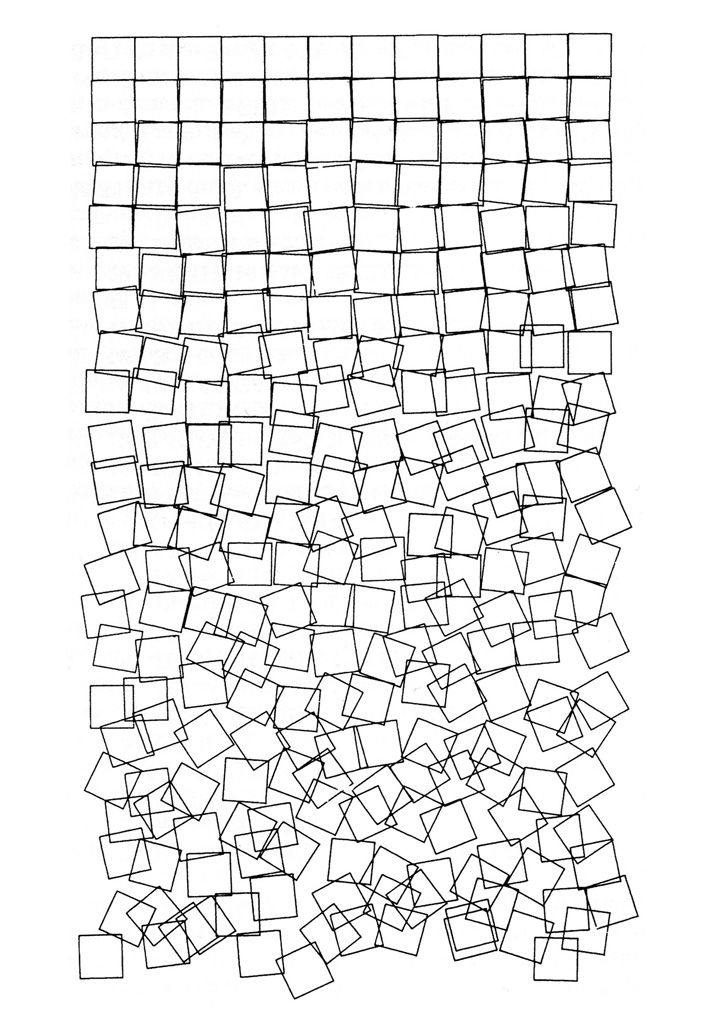

ゲオルク・ネース(Georg Nees)の1968年の作品《Schotter》(砂利)は、最初期の最もよく知られているジェネラティブ・アートです。《Schotter》は、12個の正方形が規則的に並ぶ列からはじまり、下の列へと向かうにつれて、徐々に正方形の向きと位置が不規則に変わっていきます。

Schotter (Gravel) – Georg Nees ,1968

ちょっと想像してみてください。上の図を紙にペンで書くと、完成させるのに1時間はかかるでしょう。もし正方形の数を10倍にしたかったら、ゆうに10時間はかかりますよね。ジェネラティブ・アートのとても素敵で重要な特性がここにあります。Georg Neesは、コードをほんのすこし編集するだけで、正方形を何千個も増やすことができたのです。

複雑さや規模を大きくしようとすると、飛躍的に労力や時間が増えてしまうアナログ・アートと違い、コンピュータは疲れることなくほぼ永遠にプロセスを繰り返すことができます。これから見ていくように、複雑なイメージを生成できるコンピュータの使い勝手のよさが、ジェネラティブ・アートの美学に大きく貢献しています。

多くのイノベーションと同じく、ジェネラティブ・アートにおいても草創期の数年間にその可能性を追究した先駆者がいました。フリーダー・ナーケ(Frieder Nake)とマイケル・ノル(Michael Noll)は、Georg Neesとともに、アートを生み出すコンピュータの使用を模索しました。当時のコンピュータにはモニターがなく、作品はプロッタで印刷されて共有されました。プロッタとは、ベクター・グラフィックス用に設計された大型プリンタのことです。

Hommage à Paul Klee – Frieder Nake, 1965

女性のジェネラティブ・アート先駆者

60年代や70年代は、だれもがジェネラティブ・アーティストになれる時代ではありませんでした。部屋をおおいつくす初期のコンピュータへのアクセスは極度に制限されていたからです。今日、ほとんどの人々は家庭でコンピュータとともに育ち、いまではポケットに入れて持ち歩いています。しかしコンピュータが誕生して数十年間は、大多数の人々がコンピュータに触れたことがなく、SFの世界でしか見たことがありませんでした。こうした背景があり、職場で女性たちが大きな性別差別を受けていた時代にありながら、多くの女性のジェネラティブ・アーティストが生まれ、技術やコミュニティに重要な貢献を果たしました。

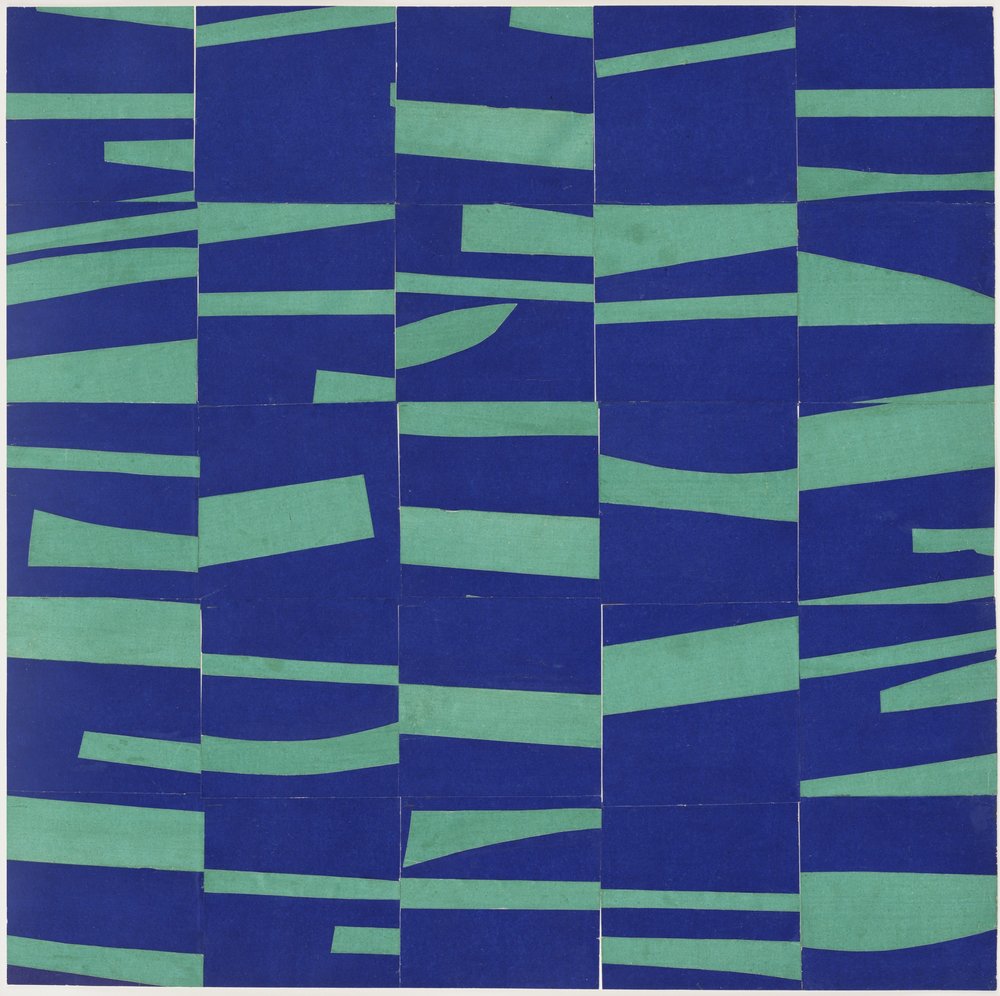

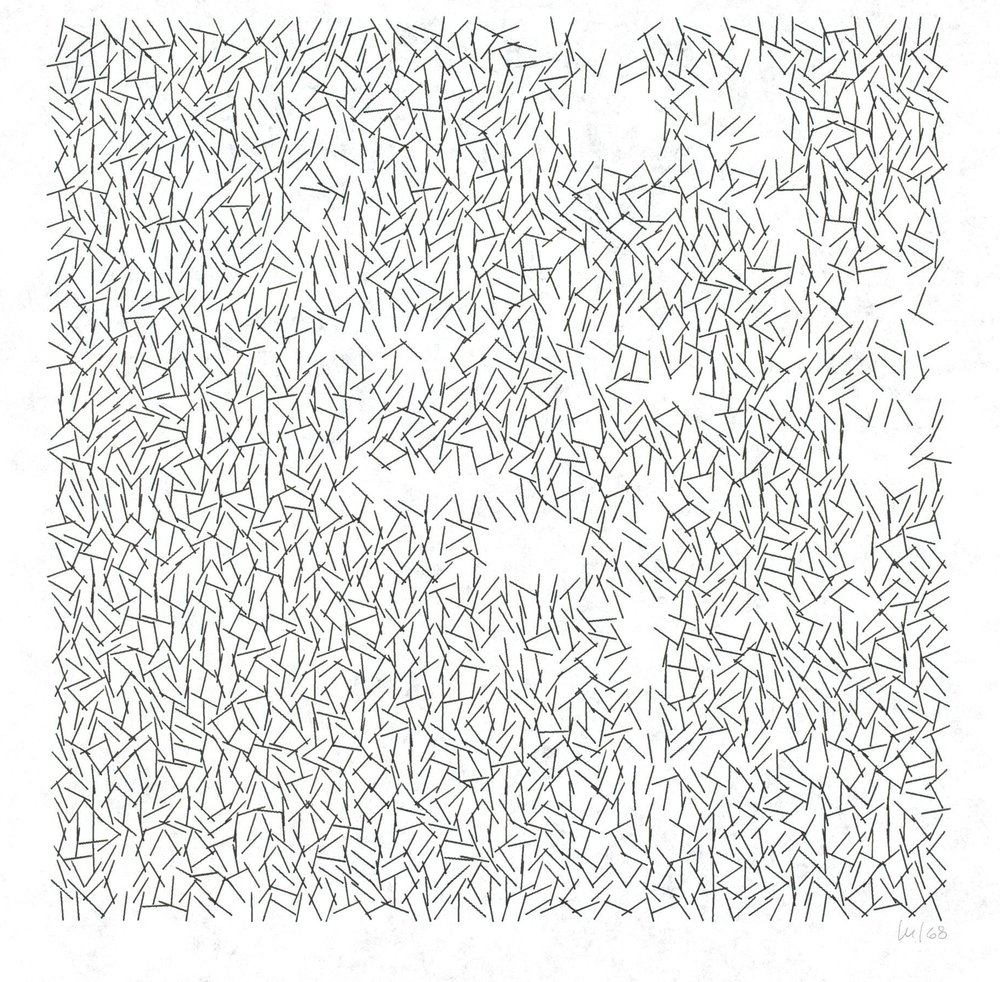

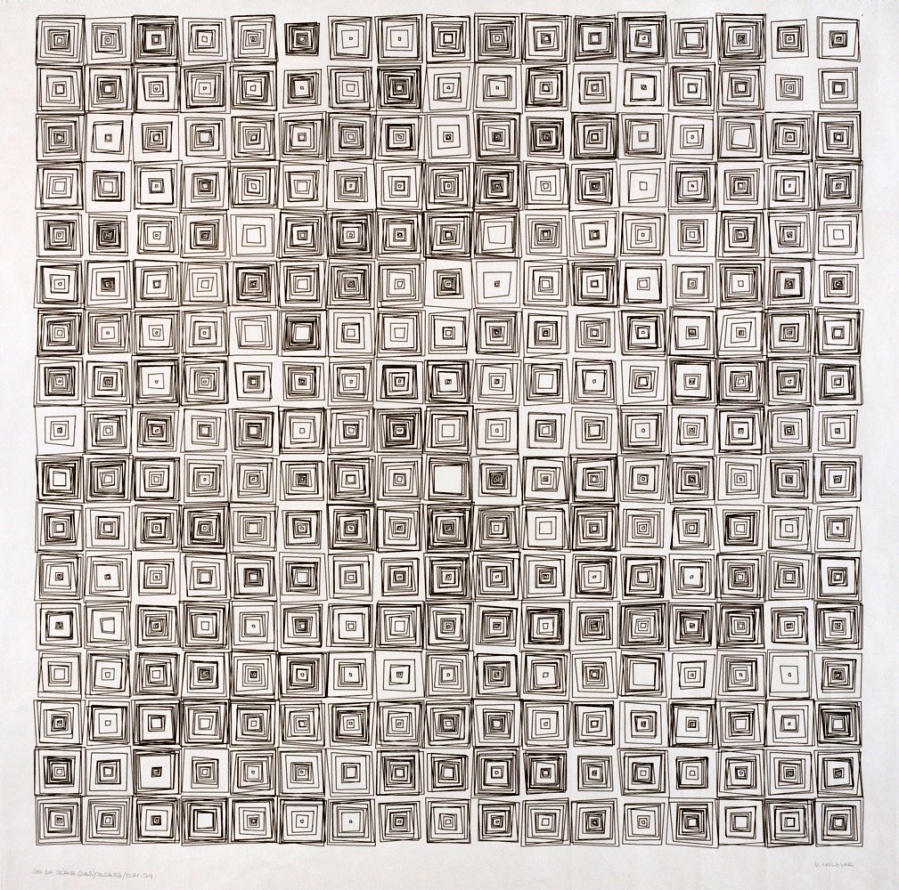

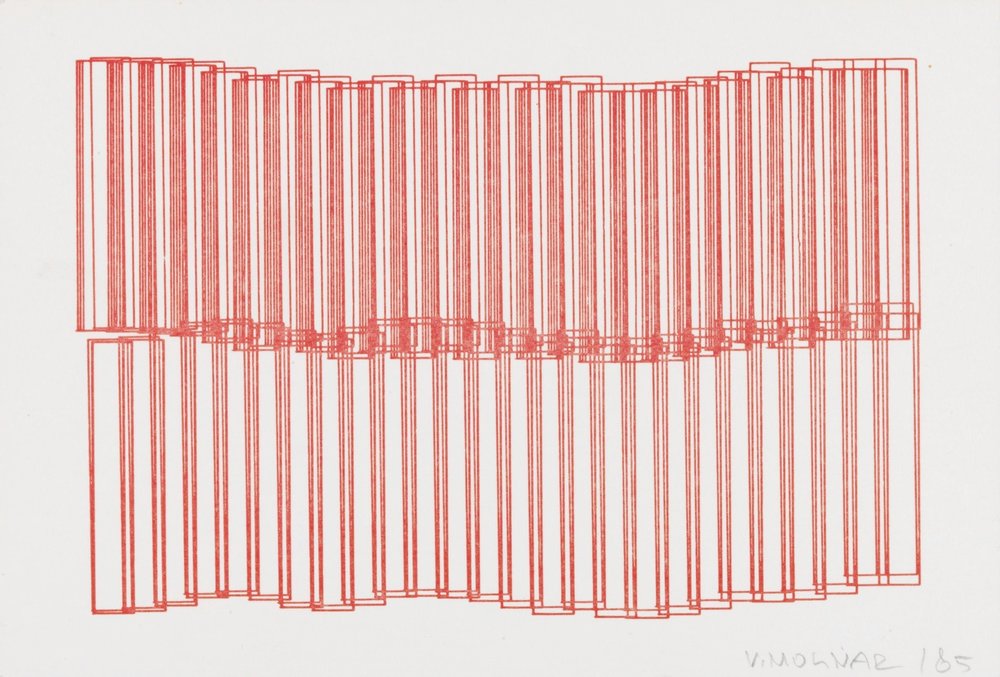

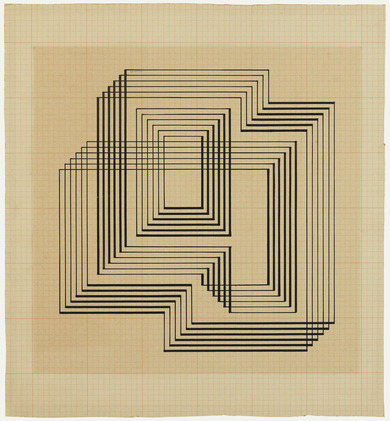

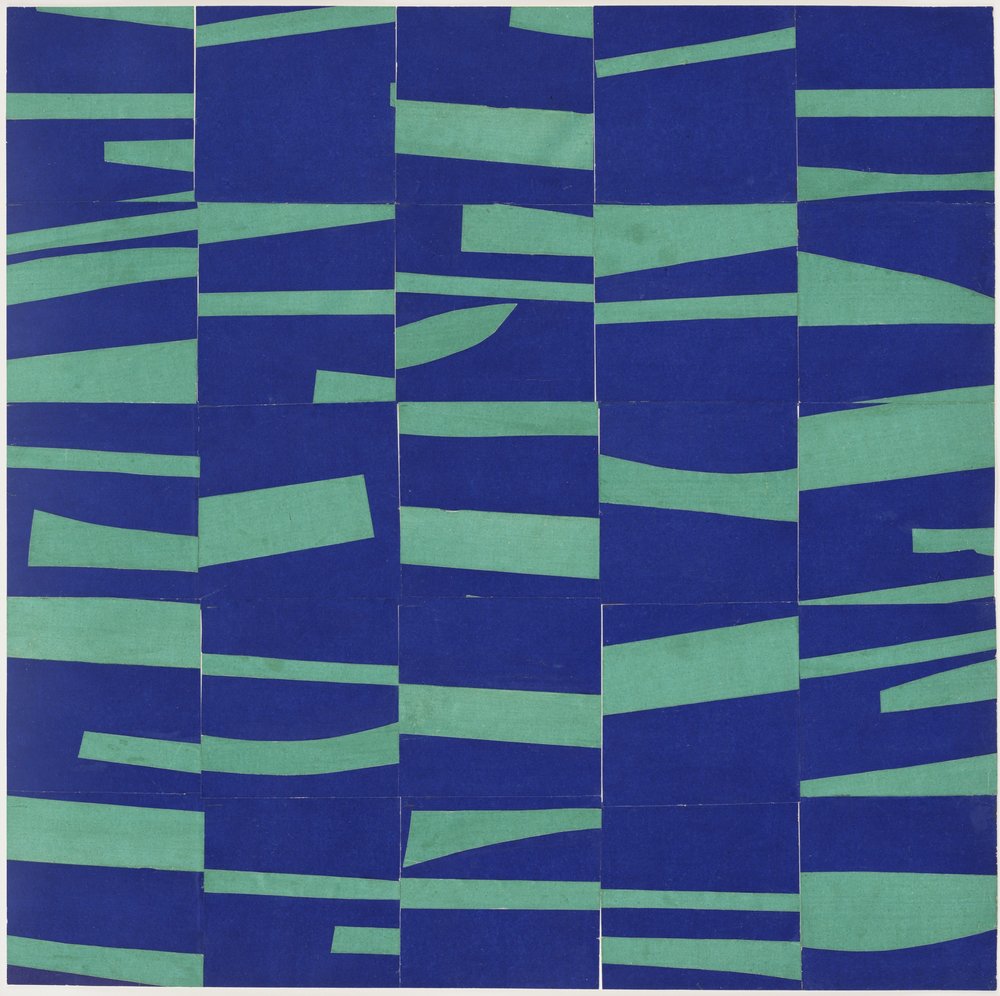

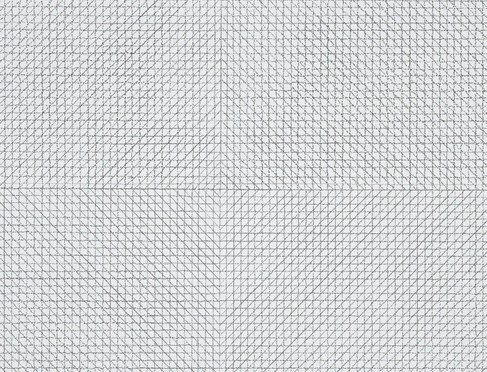

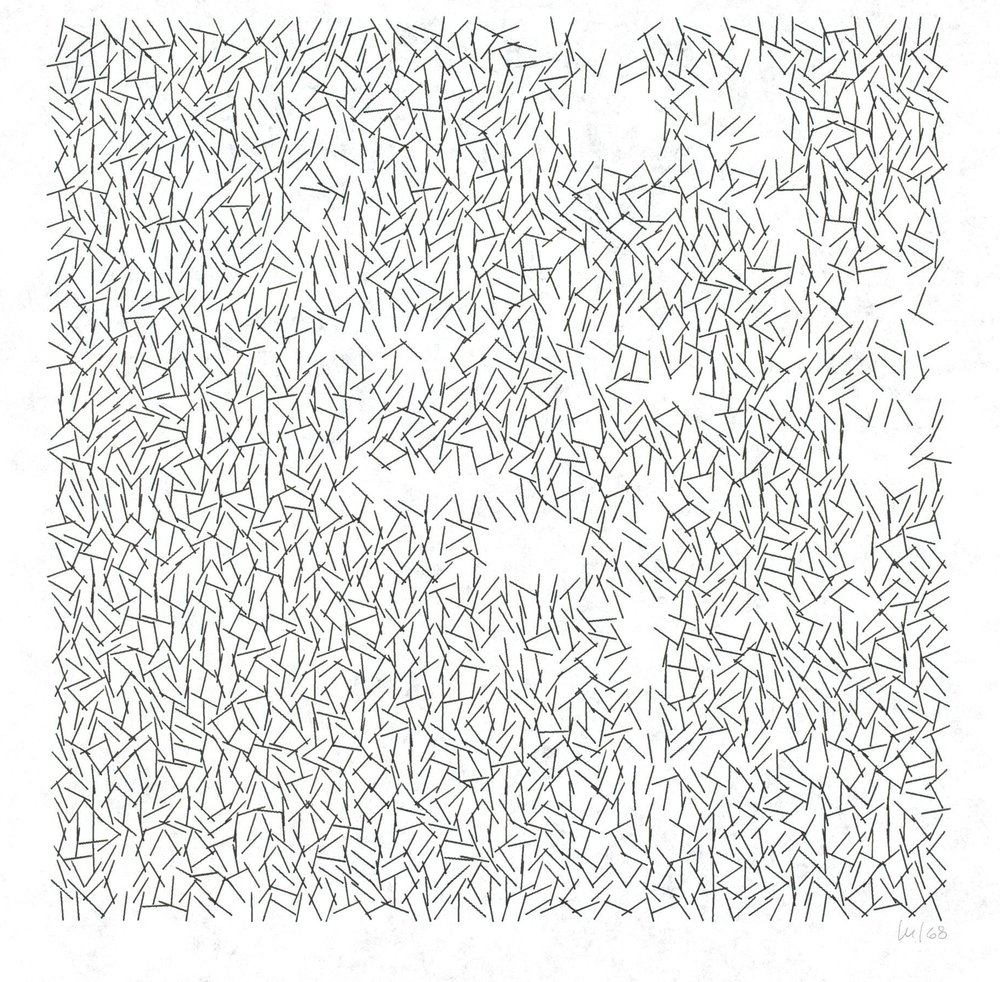

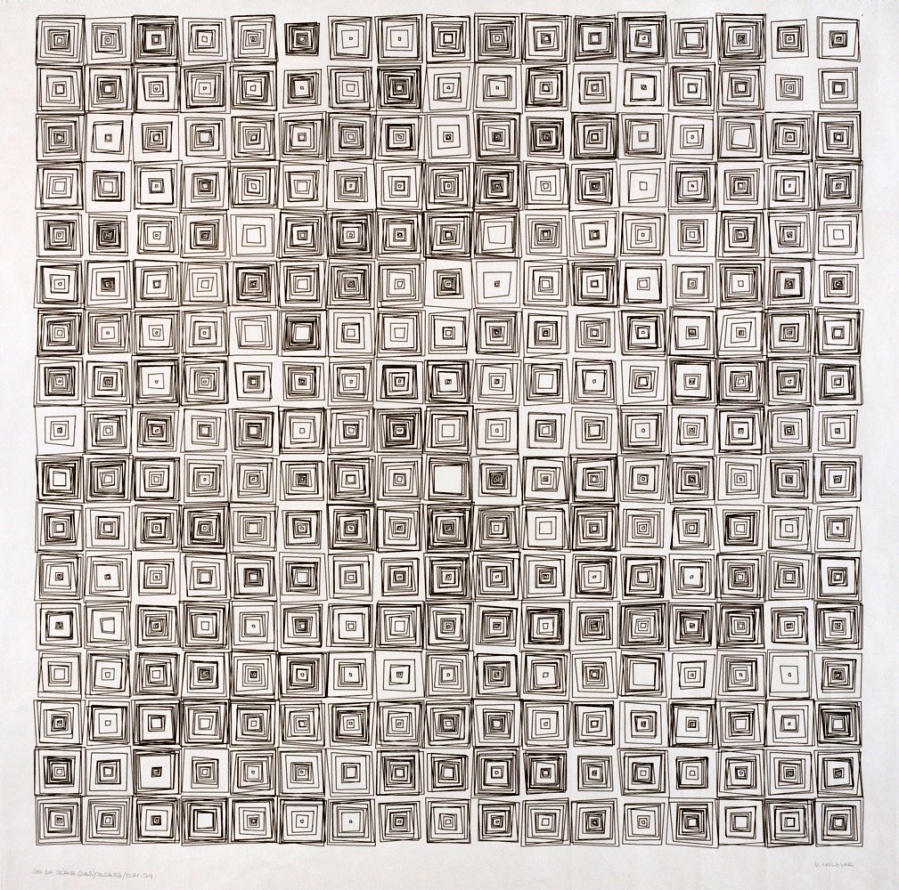

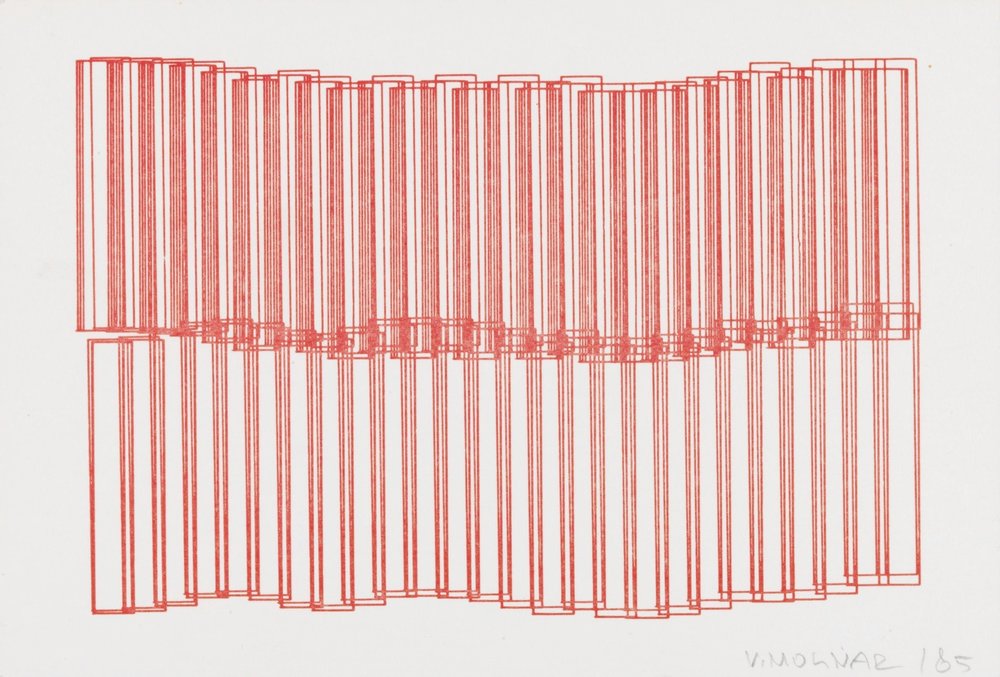

ヴェラ・モルナール(Vera Molnár)は、多才なジェネラティブ・アーティストの(個人的に大好きな)一人で、何十年間も制作しつづけています。以下は、60年代、70年代、80年代のMolnárの作品です。

Interruptions – Vera Molnár, 1968/69

(Dés)Ordres – Vera Molnár, 1974

Untitled – Vera Molnár, 1985

コンピュータが一般的に冷たく論理的なマシンと認識されていることを意識しつつ、Molnárはアーティストとして、コンピュータが創造性と人間性をもたらしてくれると語っています。

コンピュータの助けを借りなければ、これまでアーティストの頭の中にしか存在していなかったイメージを忠実に具現化することは不可能だったでしょう。逆説的に感じるかもしれませんが、冷たく非人間的だと考えられているマシンこそが、人間にとって最も主観的でたどり着きにくい深遠なものを形にするのに役立つのです。

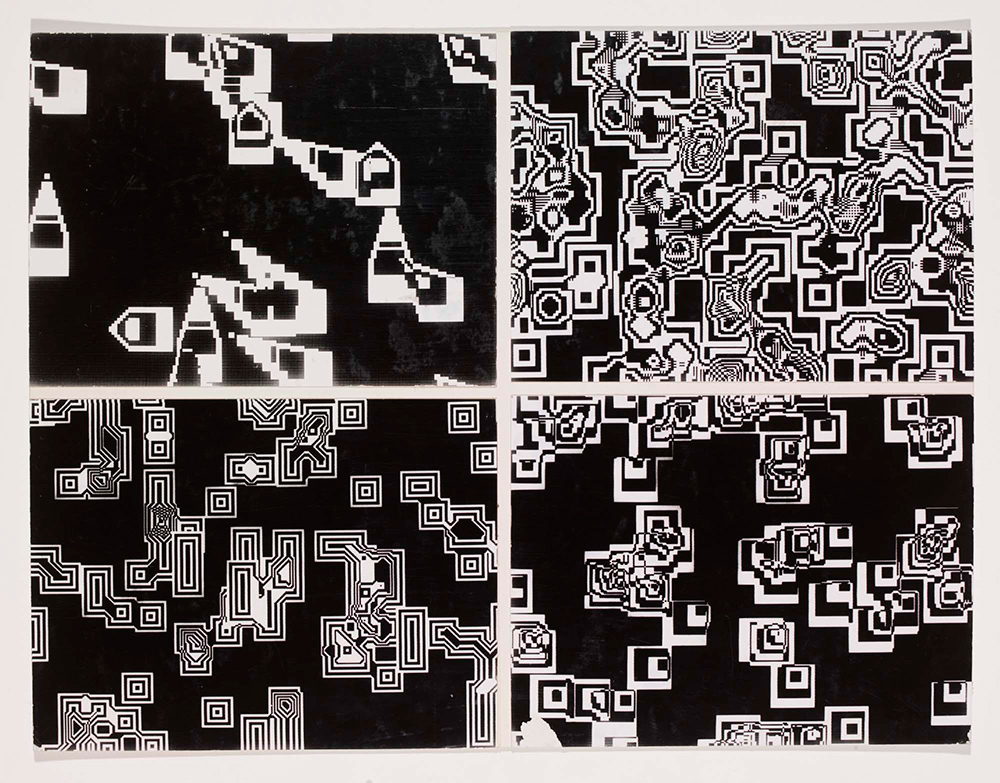

ジェネラティブ・アーティストで研究者のリリアン・シュワルツ(Lillian Schwartz)は、1968年から34年以上にわたってベル研究所のアーティスト・イン・レジデンスをつとめました。彼女の功績は感動的です。彼女は、MoMAが買い上げたはじめてのジェネラティブ・アートの作家としてよく名前があがります。彼女の協力者ケン・ノウルトン(Ken Knowlton)とともに、ファインアートとしてデジタル・アニメーション作品がはじめて展示されたのです。1982年、ロサンゼルス・タイムズのインタビューで、Lillianは作品制作にコンピュータを導入したときの、アート界の友人から受けた冷ややかな反応を述懐しています。

この分野に携わる前はアート界で評価を得ていましたが、コンピュータを使い始めるとアーティスト仲間からのまなざしが売春婦を見るような目つきに変わりました。自作の美について議論できるアート界隈の集まりを見つけることができませんでした。アーティストの友人ではなくコンピュータ科学者の友人とつきあわざるをえなかったのです。

ジェネラティブな作品とは別に、Lilianは、美術史(私の人生の情熱)の分析においてコンピュータ・データベースの使用を切りひらいたことで、私のなかのヒーローの一人です。1984年、彼女はコンピュータを使って、ダ・ヴィンチ自身がモナリザのモデルだったことを証明し、世界に衝撃をあたえました。

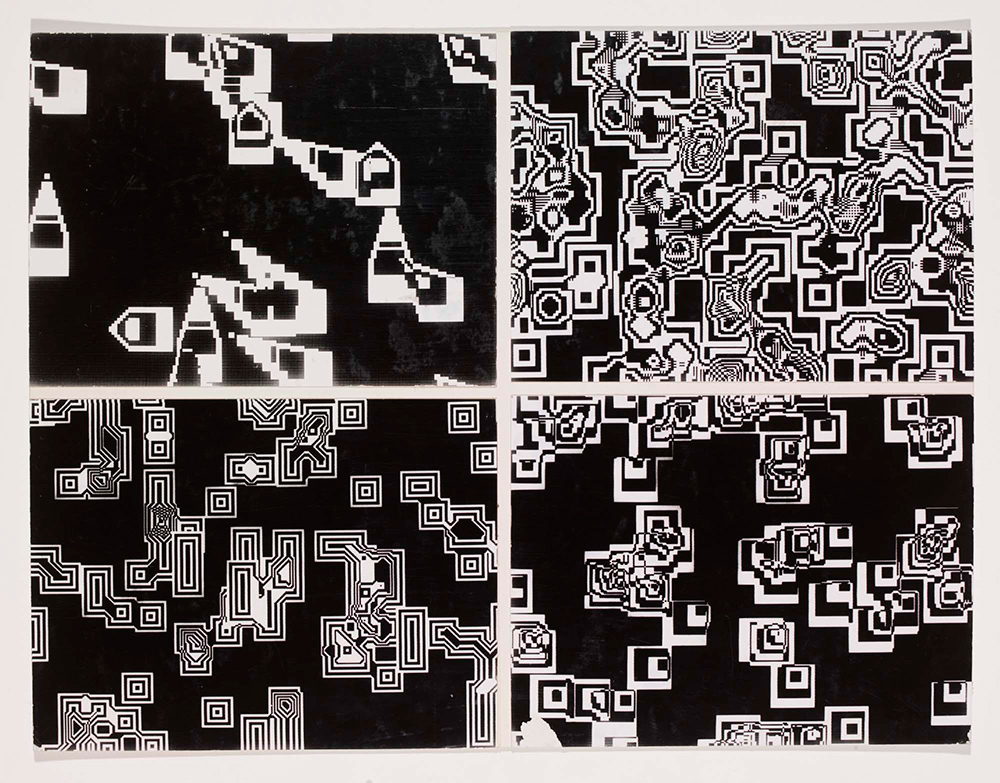

Pixillation, photographic film stills – Lillian Schwartz, 1970

ジェネラティブ・アートの草創期には、ほかにも重要な女性ジェネラティブ・アーティストがいました。彼女たちはこのジャンルを広めるために大きな貢献をしています。ソニア・ランディー・シェリダン(Sonia Landy Sheridan)は、1970年、シカゴ美術館で初のジェネラティブ・システム部門を創設しました。グレイス・ハートライン(Grace Hertlein)は、1974年に「Computers and Automation Magazine」誌のアート・エディターになったときに、初のジェネラティブ・アート・コンペを世に広めました。

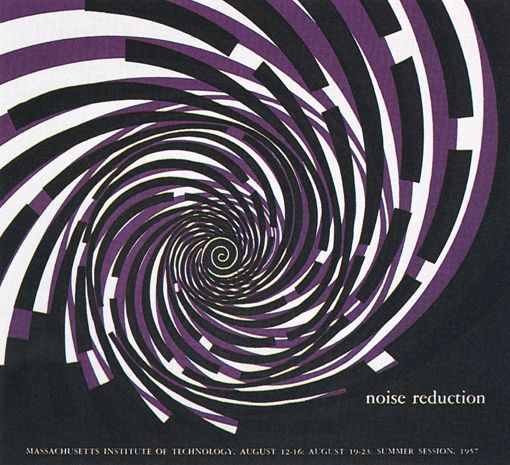

MIT summer sessions poster – Muriel Cooper, 1958

プログラマーであることは知られていませんが、ミュリエル・クーパー(Muriel Cooper)はコンピューティング革命の美学を確立するのに誰よりも大きな影響をもっていました。Cooperはバウハウスのデザイン原則を習得していて、彼女の友人であり偉大なデザイナー、ポール・ランド(Paul Rand)の影響を受けています。CooperはMIT Pressで長年ディレクターを務め、MITにこの原則を浸透させました。その後、彼女は1975年にMITのVisual Language Workshop(VLW)を創設し、1985年にMITメディアラボとなる「起源の一つ」でした。これから見ていくように、メディアラボは、ほかのどの機関よりもジェネラティブ・アートの展開に重要な存在になります。

世界の変化に直面しデザインを再定義する必要があると見出したビジョナリー、Cooperは次のように信じていました。

機械社会から情報社会への移行には、新たなコミュニケーションプロセス、新たな視覚的言語やことば、教育、実践、生産の新たな関係を必要とする。

ジョン・マエダとMITメディアラボ

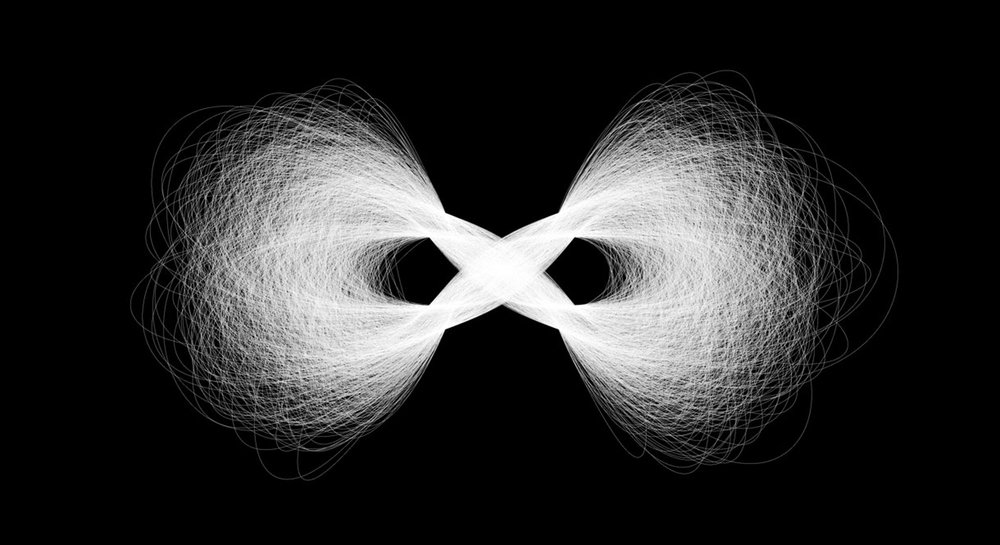

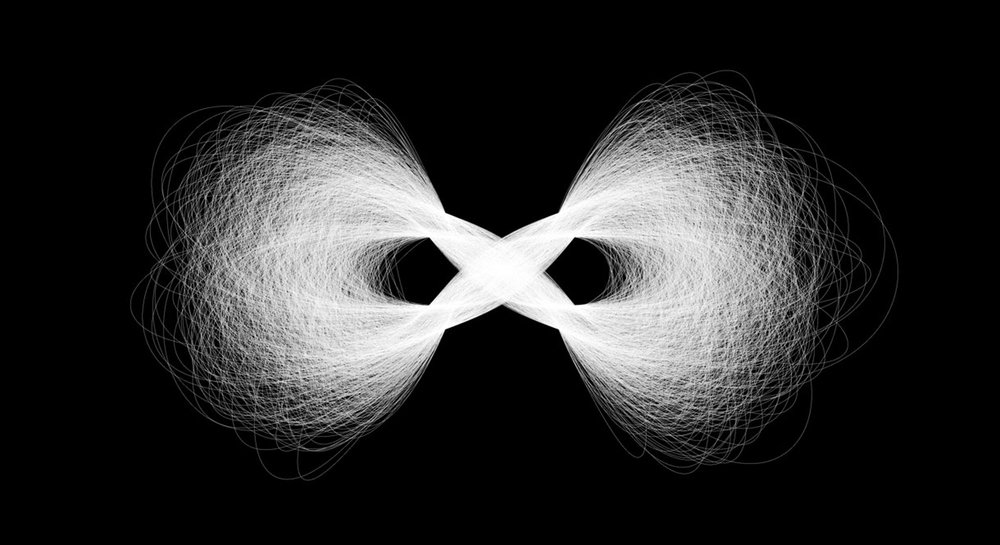

AI Infinity – John Maeda, 1994

多くの人が、ジョン・マエダ(John Maeda)のことをロードアイランドデザイン大学の元学長、あるいは『シンプリシティの法則』の著者として知っているでしょう。しかしマエダがMITで工学を学んでいたとき、Murial Cooperの作品やVLWのとりこになったことは知られていないかもしれません。MITで工学部を卒業し修士課程を修了したのち、マエダは日本の筑波大学大学院芸術学研究科でデザインの博士号を取得しました。

Florada – John Maeda, 1990s

MITに帰ってきたマエダは、メディアラボにAesthetics and Computation Group (ACG)を作りました。グループとしてのACGは、Murial CooperのVLWグループが制作した先行作品に強く影響を受けています。マエダは、著名な美術館で作品が展示されるすぐれたジェネラティブ・アーティストでありながら、ジェネラティブ・アートに多大に貢献しました。アーティストやデザイナー向けにプログラミングを探求するプラットフォーム「Design By Numbers」を開発したのです。

90年の後半マエダは、有能で同じ志をもつアーティストや技術者をメディアラボに採用し、「Design by Numbers」の仕事を補佐してもらいました。そのなかに、ベン・フライ(Ben Fry)やケイシー・リース(Casey Reas)がいました。FryとReasは、マエダの「Design by Numbers」を世界中の教室に取り入れ、さらに自分たちで独自のプラットフォームを開発し、大学の外にも共有でき、コードでスケッチすることを学びたい人がだれでも学べるようにしたのです。2人は、このプラットフォームを「Processing」と名づけました。

Ben Fry、Casey ReasとProcessingの誕生

Processingは、コンピュータをもつ世界中の人々にジェネラティブ・アートの扉を開きました。もう高価な機器は必要なく、何よりスケッチをプログラムしてアートを制作するのにコンピュータ科学者になる必要がなくなったのです。Processingの言語、環境、コミュニティはどれも、はじめからできるだけ多くの人々が使えるように注意深く作られています。

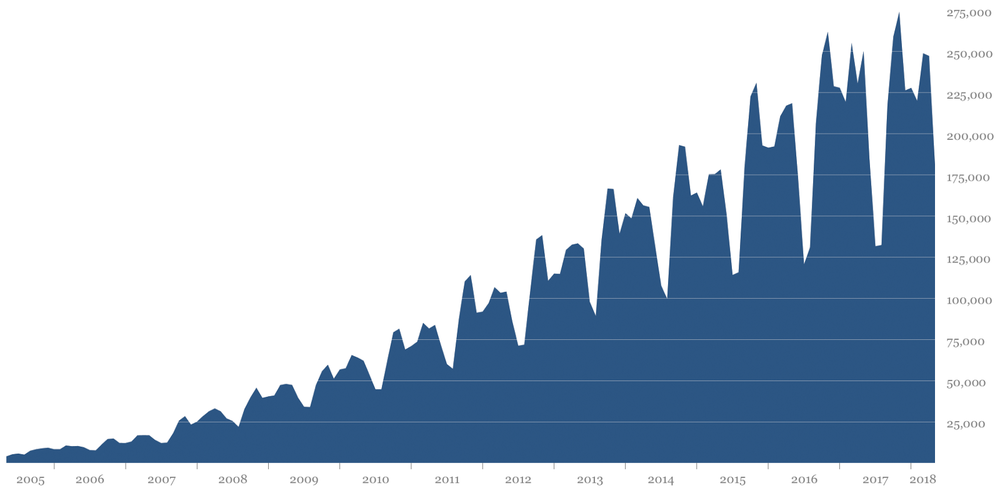

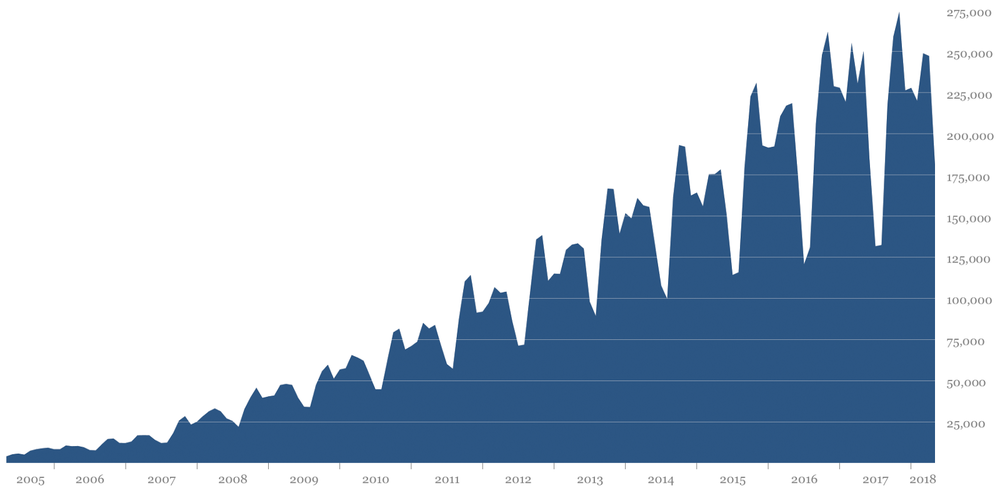

Processingは、ジェネラティブ・アートの制作と普及において決定的な転換点です。Processingの隆盛は、下のグラフにはっきりとあらわれています。

2005年から2018年前半にかけて、月毎にユニークなコンピュータでProcessingソフトウェアが開かれた回数。このグラフは、FryとReasによるProcessingの歴史についてのすばらしい記事「現代のプロメテウス」で発表されました。グラフの波は大学の学期と連動していて、新学期の秋に高まり夏休みのあいだは落ち着きます。このデータは、共有利用のコンピュータとソフトウェア設定でレポート機能をオフにしている場合は集計していません。

FryとReasはこれまで17年間にわたりProcessingの開発にあたり、著名なジェネラティブ・アーティストに愛用されるプラットフォームでありつづけました。2002年、2人は「より幅広い人々に届け、ソフトウェア開発を支援するため」にProcessing Foundationを設立します。ダニエル・シフマン(Daniel Shiffman)とローレン・マッカーシー(Lauren McCarthy)が創立メンバーに迎え入れられました。彼らは、Processingの歴史の進化を詳しく説明したすばらしい記事を書いています。この記事はぜひ読んでほしいです。Processingが全世代のアーティストとプログラマーにあたえた影響は、どんなに強調してもしすぎることはありません。データ・ビジュアライゼーション、ポップ・カルチャー、ジェネラティブ・アート作品を変革したのですから。

All Streets – Ben Fry, 2006

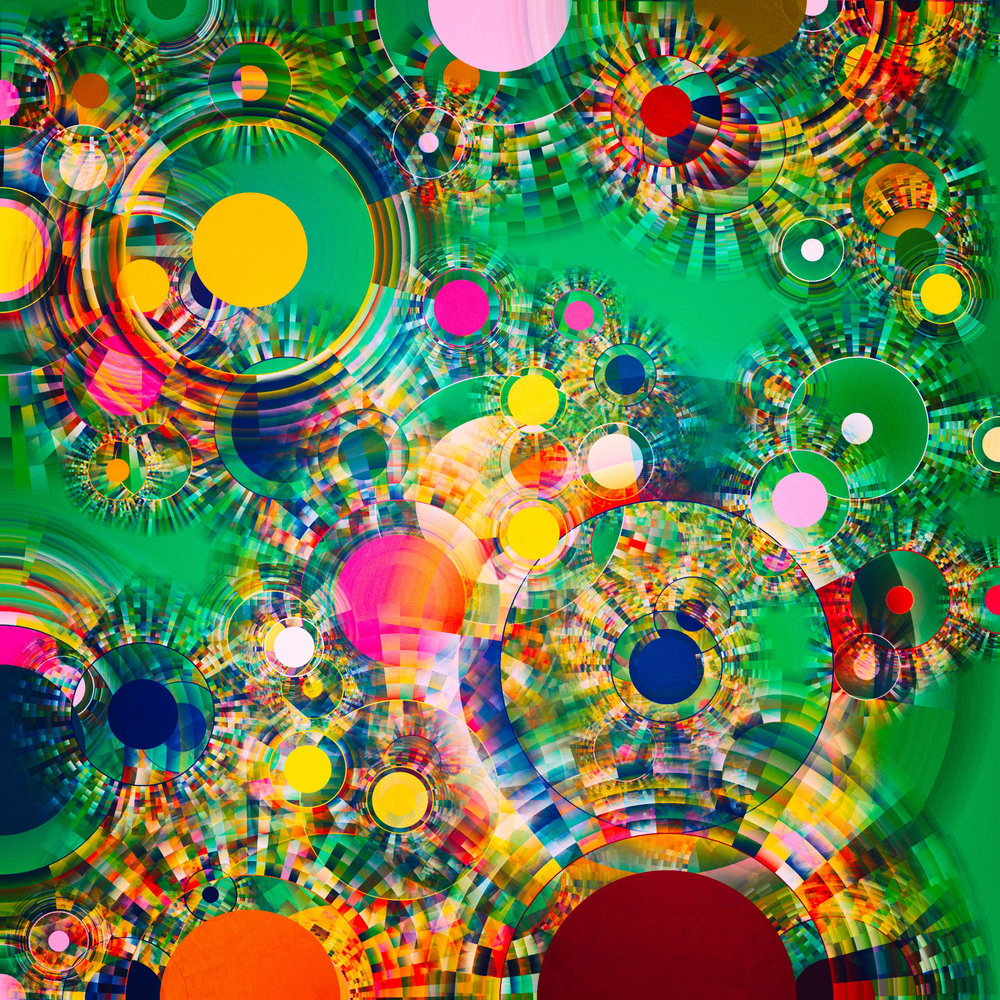

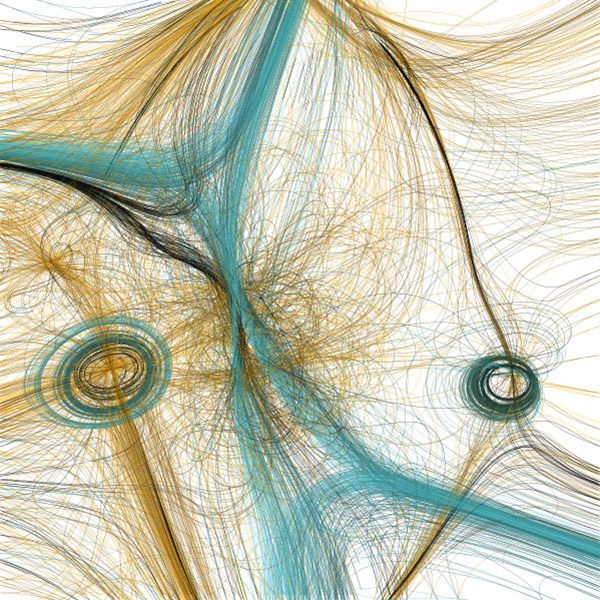

伝統的な絵画技法を身につけたアーティストとして、私はデジタル・アートをなかなか認められずにいました。2000年代初頭、生活のためにしぶしぶコンピュータを使って仕事をしていました。そんな私にとって長いあいだ、ジェネラティブ・アートとはとんがり過ぎ、ニュアンスに欠け、全般的にアナログ・アートより劣っているというのが個人的な見解でした。その後、2006年あたりにProcessingとジャリッド・ターベル(Jared Tarbell)の作品を発見してからは、すべての評価が一変しました。

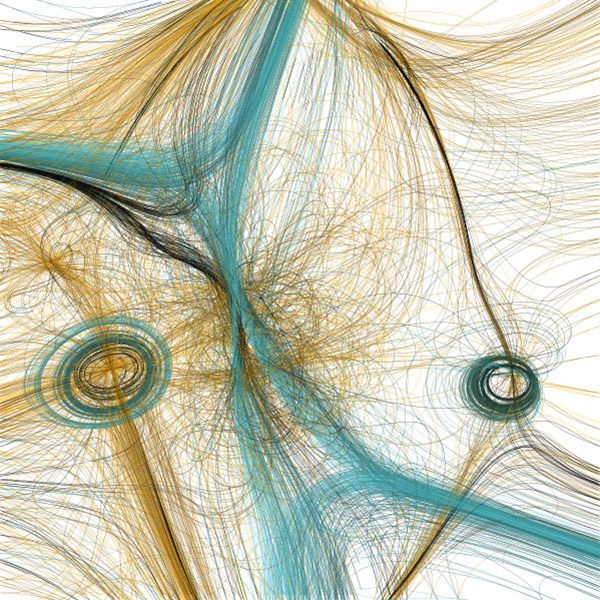

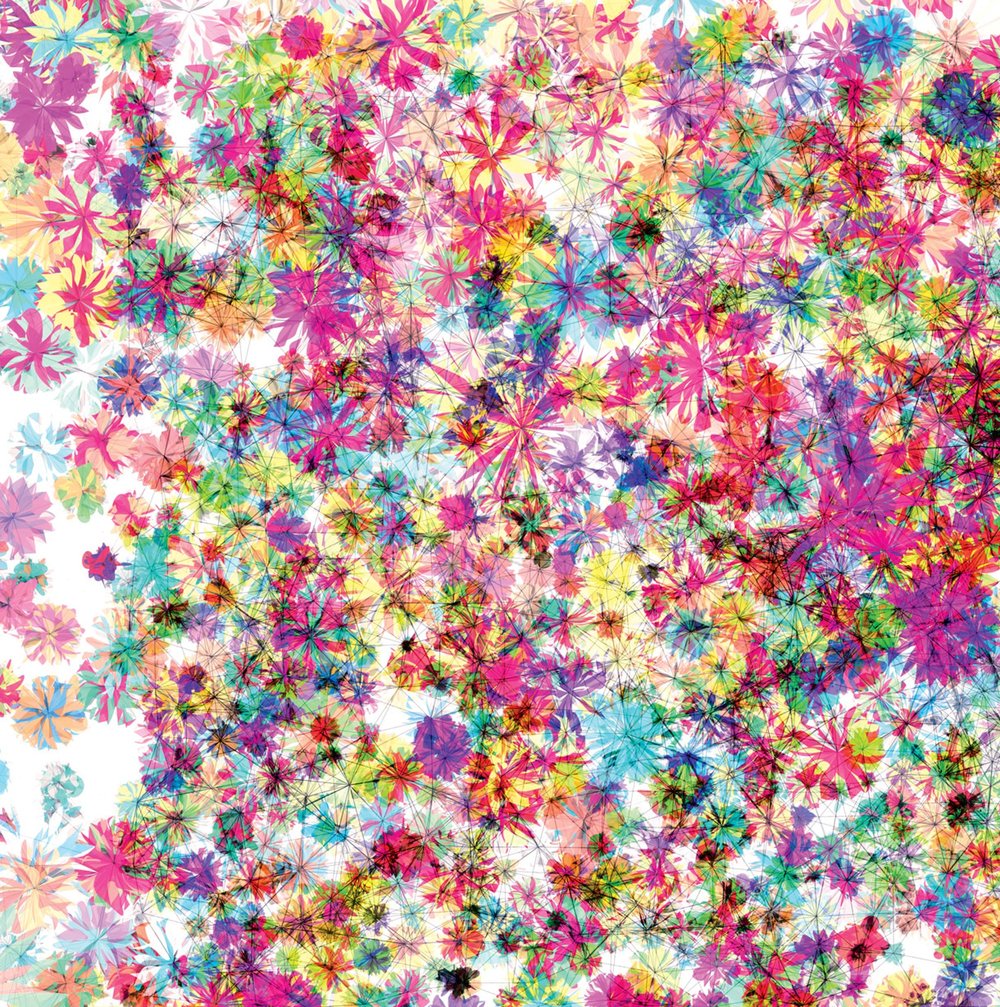

Jared Tarbellが作るものは、今でももっとも先鋭的で、美的に心地よいと感じます。2003年にはProcessingの比較的初期のバージョンを使い、ジェネラティブ・アートに取り組んでいます。Tarbellは、ニューメキシコ州立大学でコンピュータ・サイエンスを学んだ後に、ひろく人気を博しているハンドメイド品サイトEstyを共同で設立しました。彼は自分のことを「一部はマジカル・ミステリー・ツアー(ジョン・レノンとポール・マッカートニー)、一部はブランデンブルク協奏曲(バッハ)、一部はSomnium(ロバート・リッチ)」だと説明します。

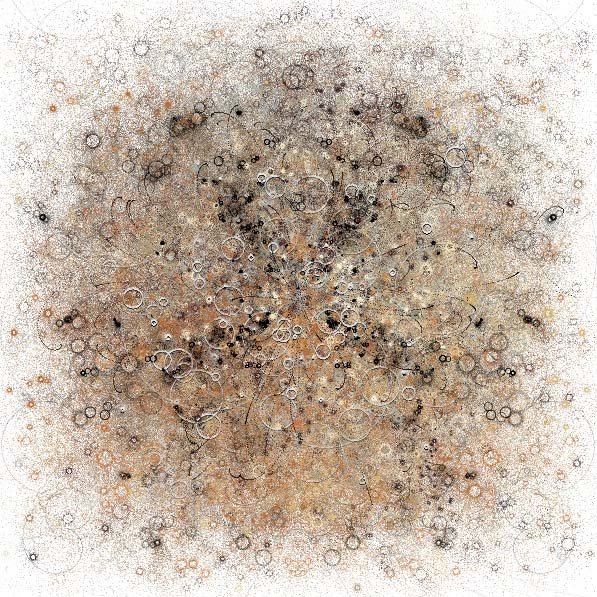

Substrate – Jared Tarbell, 2003

私にとって、Tarbellの作品は完璧なジェネラティブ・アートです。作品はカオスとコントロールの二重性を典型的にあらわしていて、強烈なレベルにあるビジュアルな複雑性は単純性からゆっくりと生まれていて、アルゴリズムから出てきたというよりも土壌から成長したように感じられるように作りこまれています。

Intersection Aggregate – Jared Tarbell, 2004

Tarbellのコードから生まれた作品は脈を打っています。彼の作りだすデジタルな感触は、私の知るアナログ・アートと同じように有機的ですが、実際にはコードを通じてピクセルで構成されているのです。彼の作品は、私にとっては、コンピュータは最高水準のアートを作りだせるという信念を新たにさせてくれました。

Bubble Chamber – Jared Tarbell, 2003

Tarbellのプロセスの説明は、これまで議論してきたジェネラティブ・アートのコントロールされた偶然性というコンセプトを補強するものです。

プログラムを書くと、毎回同じように実行される。そこで創造主として、ランダムに発生するようなシステムを定義すると、自分のプログラムに驚かされるだろう。それは本当にすばらしいことだ。

Processing以前は、TarbellはMacromedia(現在はAdobe)Flashプラットフォームで制作するジェネラティブ・アーティスト集団の一人でした。彼のサイト、Levitated.netは、Flashのコーディング技法を深く理解しようとした世代のアーティストのための教材として役立っていました。今でもサイト上のオープンソースのコードにアクセスできます。

Joshua Davis、Flash、PrayStation

Jared Tarbellは、自身の作品に多大な影響を受けた作家の一人として、ジョシュア・デイヴィス(Joshua Davis)をあげています。1995年からDavisはプログラミングでアートを制作していました。彼は、Flashでジェネラティブ・アートを制作するアーティストのなかで、最初に名を知られた人です。

読者のみなさんはおそらくFlashを覚えているでしょう。2000年代初頭、Webにアニメーションとインタラクションを追加できるプラグイン、Flashをみなインストールしていました。デイビスはプラットに通い、はじめは絵画を、その後デザインを学びましたが、彼のスタイルはほぼ独学です。彼は、馬鹿騒ぎする生活から姿を現し、「山盛りのハードワーク」をこなしてFlashアーティストのムーブメントを先導しながら、印象的な作品制作をつづけています。彼は次のように説明します。

1998年頃に、はじめてドメインを買った。praystation.comっていうドメイン。興奮したね! ちょっとずつ腕をあげて、デザインを意識するようになった。自分が何をやってきたのかすら分からなかったけど、自分が何者で、何をやっているのかにちょっと気づいたんだ。その時だったよ、こう考えたのは。「俺はもうコンピュータ・アーティストなんだ! いつそうなったんだ?」。テクノロジーを使ってアートを作りたくて、ついに探し求めていた新しい表現方法を発見したんだ。

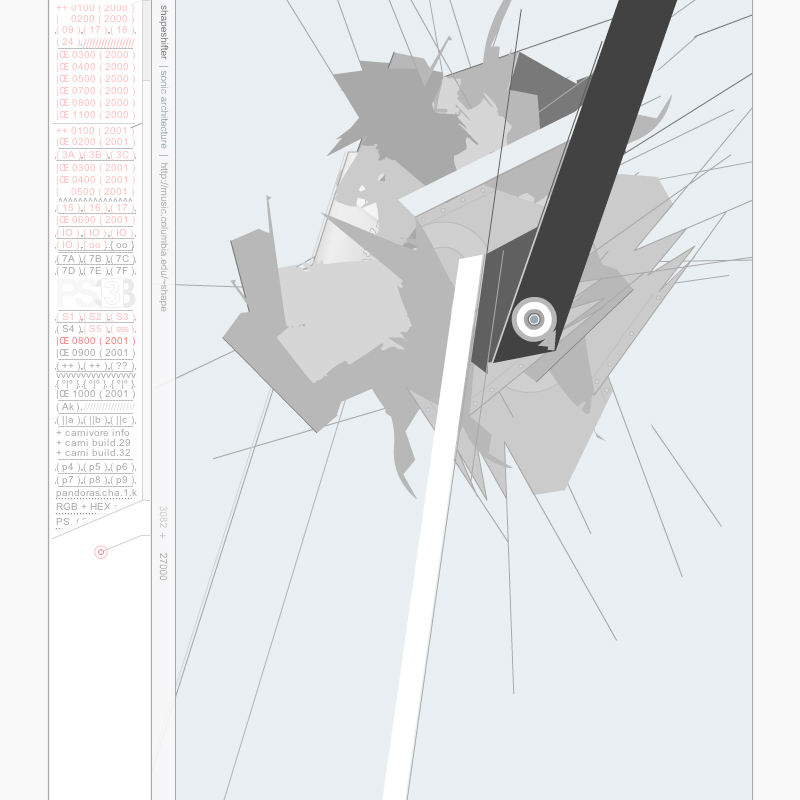

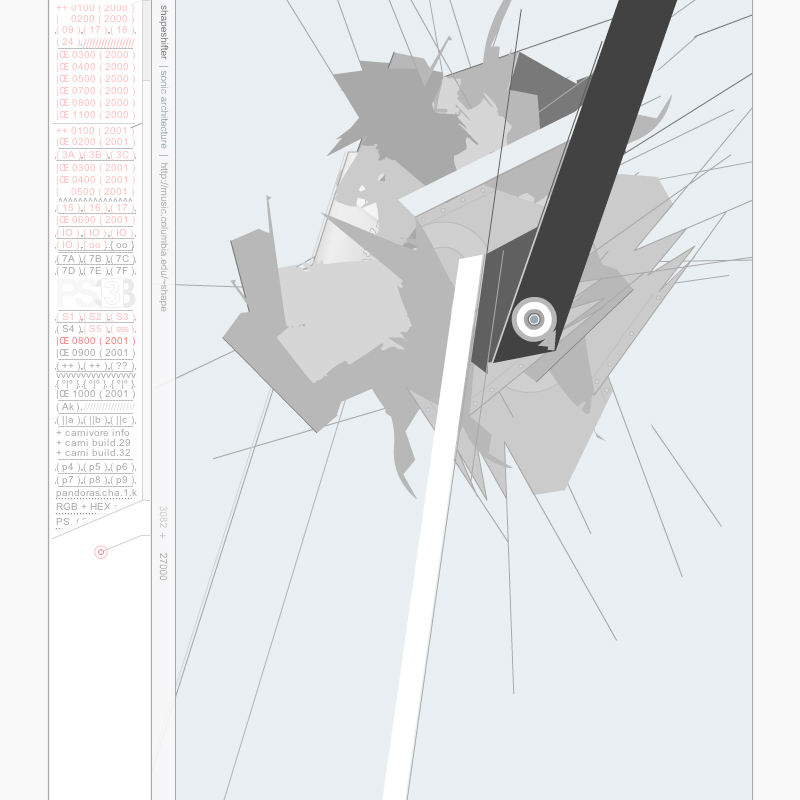

ps3-praystation-v1 – Joshua Davis, 2001

Shapeshifter|Sonic Architecture – Joshua Davis, 2001

ps3-praystation-v1 – Joshua Davis, 2001

デイヴィスのハードワークととんでもない気前の良さのミックスが、ジェネラティブ・アートにとって、他のアーティストのプラットフォームとしてFlashが普及する決定的なポイントでした。彼は、「オープンソース」として自分のコードを共有するようにした最初のジェネラティブ・アーティストの一人でした。おかげでだれもが彼から学びとることができたのです。

ものをあげるのが大好きなんだ。DIYカルチャーが教えてくれたことだからね。知識は自由だってこと。人間として、自分たちが知っていることを共有すれば、利益を上げて蓄えようとするよりも、ずっと多くの利益を得ることができると信じているんだ。

2001年、Davisの《Praystation》はArs Prize Technicaを受賞し、現在クーパー・ヒューイット博物館に収められています。

人工知能とジェネラティブ・アート

AI Generated Landscape #6 – Robbie Barrat, 2018

流体の有機的なイメージは、これまで見てきた幾何学的抽象から離脱していると感じられるかもしれませんが、AIアートもジェネラティブ・アートの一部分です。AIアートの最近の作品の多くは、GAN(敵対的生成ネットワーク)によって作られています。GANは、コンピュータ科学者のイアン・グッドフェロー(Ian Goodfellow)が発表したニューラル・ネットワークに基づいた概念です。難しそうに聞こえますが心配しないでください。少し簡単に説明します。

GANは、2つのニューラル・ネットワークで構成されています。これは人間の脳のように思考するよう設計された基本的なプログラムです。ここでは、2つのニューラル・ネットワークを2人の人物として考えます。1つ目の「生成ネットワーク」はアートの贋作作家として、2つ目の「識別ネットワーク」はアートの批評家としてです。ここでは、アートの贋作作家に、批評家の目を欺く贋作を作成するために、1,000点のピカソの絵が掲載された画集を訓練の材料として与えてみます。贋作作家がピカソの絵を3、4点しか見なかったら、精巧な贋作を作ることはほとんどできず、批評家はすぐに見破ってしまうでしょう。ところが十分な量の素材を見てから何度も試行すると、批評家をかんたんにだませる絵を実際に作りはじめるかもしれませんよね。

AIアートにおけるGANでも、これとまったく同じことが起きています。ロビー・バラット(Robbie Barrat)のようなアーティストは、数年間、こうしたイメージを生成するシステムの創造的な可能性を探求してきました。

Nude Portrait – Robbie Barrat, 2018

Barratは、ありがたいことに、2018年4月のインタビューで、このプロセス(とその中でのアーティストとしての自分の役割)を詳しく説明してくれました。

ところがGANを訓練した後、潜在空間と呼ばれるものが出現する。存在しうるすべての絵は、生成ネットワークに供給している高次元空間のなかに配置されている。この絵の配置はランダムではなく、しっかり理にかなっているんだ。だから以前の絵とよく似た絵が欲しければ、最初の絵と非常に近い点を選びとればできる。一方、次元のなかには実は配色を示しているようなものもある。よりカラフルにしたい世代があれば、次元の1つを調整すればできる。つまり、いくらかコントロールはできるが、実行後にしかできない。GANに特定の絵を描くようには伝えられないが、好きな絵を見つけたら、後からそれを調整することはできる。

やや技術的に感じられるかもしれませんが、アーティストが創作のプロセス全般にわたって相当のコントロールを握っていることは明らかです。実際そこには芸術性が取り込まれているのです。ぜひRobbie Barratのインタビュー全文を読んでみてください。彼は、AIアートを評価するためにGANの理解に必要な基礎情報をしっかり説明してくれました。

最新作では、Robbieはバレンシアガ(Balenciaga)のオンライン・ファッション・カタログの画像を収集し、AIモデルの訓練に使いました。GANは、まったく新しいファッションとスタイルを生み出しました。どれも、これまでの熟練のファッション・デザイナーからは出てこないものばかりです。Barratは、シンメトリーでなかったり、ポケットがランダムに配置されていたり、手持ちのタッセル(飾りふさ)のような役に立たない装飾品が付いているものをとくに気に入っています。

AI Fashion – Robbie Barrat, 2018

AI Fashion – Robbie Barrat, 2018

Barratは新しいAIの衣装をモデルにマッピングするために、DensePoseとPix2Pix技術を組み合わせて使用していると説明しました。DensePoseは人間のポーズを推定しようとし、「……人体の3D表面にRGB画像で人間全体のピクセルをマッピングしようとする」。簡単に説明すると、RobbieはBalenciagaのカタログの服を認識できるだけでなく、ファッション・モデルのポーズも認識できるようにAIを訓練しているため、AIが生成するファッション・モデルや姿勢に新しいファッションをマッピングしています。Barratは次のように説明します。

pix2pixはGANと同じですが、ノイズを取り込んでいるところが違います。生成ネットワークは1枚の画像を取り込み、別の画像を出力しようとします。識別ネットワークは両方の画像を見て、生成された画像かどうかを判定するのではなく、良いペアが作られているかどうかを判定するのです。

Example showing use of DensePose and Pix2Pix

最近のニュース記事の急増ぶりから、アートにおけるAIの使用が、多くの人々の興味を引く話題であることに間違いはありません。それとは別に、おそらく何よりも重要な疑問は、「そのアートそのものが本当に面白いのか?」ということです。Robbie Barratの作品は、私にとってそのハードルを越えた最初のものでした。AIアートにも、ミュージアムにある多くの偉大なアートに見られる時代を超える質の高さがあります。高水準なAIアートかどうかをテストするには、その作品がAI(ツールも魅力的ですが)で作られたことを知らずにいても、最終結果を評価できるかどうかでわかります。マリオ・クリンゲマン(Mario Klingemann)も、このテストをあっさりパスしたアーティストです。

2人のスタイルは全くユニークで異なりますが、Barratが自分のテクニックを刺激する人物としてよくKlingemannを推していることに驚きはありません。Barratは最近Twitterでこう言っています。

私のファッション作品で使っているDensePose + Pix2Pixメソッドの着想にあたっては、@quasimondoに負うところが大きい。彼の作品は要チェック。実際の肖像画を訓練データとして使用したプロセスから、実に魅力的な結果を引きだしている。

Barratの言う通りです。Klingemannの最近のPix2Pix/DensePose作品は、美的に新鮮で洗練されています。AIで生成された手っ取り早く作られたAI肖像画はそうではありません。Klingemannの作品は、美術史の修正主義者のようです。この作品は、古い絵画の不気味さをすべて煮詰めてデジタル・シュルレアリスムの傑作にしています。表面のほこりが匂ってくるかのようです。作品を見ていると、ボストン美術館の「アメリカのアート」展示室にある今はなき厳しさのなかにいる6歳の子どもになったように感じられます。古い絵画の軽蔑的な家父長的で厳格なまなざしは、Klingemannが取り入れたニューラル・ネットワークで異常と変形が溶けあって、より不気味さを増しています。

DensePose vs. Pix2Pix – Mario Klingemann, 2018

DensePose vs. Pix2Pix – Mario Klingemann, 2018

DensePose vs. Pix2Pix – Mario Klingemann, 2018

Klingemannは自分の作品が気味の悪いことを知っていて、そのことを彼は(私も)気に入っています。 最近、AIアートが「魅力的」であるかどうかという疑問がTwitterにあらわれたとき、Klingemannはこう答えました。

私が目指しているのは面白いイメージを作ること。私の作品を知ってるかわからないけど、よくもらう反応は、「悪夢のもと」「気色悪い」「不気味」……。個人的には、退屈、ありふれた、普通、やりがいのない、2次的だとかといわれるよりは、醜いほうがいいね。

このことに賛同します。Twitterのチャットに参加し、Klingemannの考えをききました。その日の朝、友人のアート記者が私に訊ねた質問、この種のアート作品の所有者はだれか(人間かマシンか)について、Klingemannはこう答えました。

ほかのマシンと同じで、マシンのオーナーかオペレーターが所有している。写真家やピアニストに訊いてよ。

彼の返答に驚きはありませんでした。自作でどのような役割を果たしたのかを答えなければならなかった、この記事で取り上げている他の多くのジェネラティブ・アーティストと同じだからです。

AI技術がますますアーティストにとって使いやすくなっていることにわくわくします。クリストバル・ヴァレンズエラ(Cristóbal Valenzuela)はそんなツールを開発しています。まず、「Text 2 Image」ツールでは、単語を入力するとAIが描画しようとします(結果はさまざまです)。たとえば、「宇宙船でバナナを吸う男」とタイプして、エンターキーを押すと、次のイメージができました。

ボタンを押すだけでイメージやエフェクトをつくれる場合、その画像はたいていあっという間に陳腐化します。そのため90年代初頭に氾濫したPhotoshopフィルターを使ったイメージの津波には、似通ったものがあるのは想像に難くありません。一方、ValenzuelaはPhotoshopとは異なるツールを開発し、AIを活用してアーティストやデザイナー向けの新しいツールを民主化しています。うそをつくつもりはありません。私は行列の先頭にいて遊びたいんです。

AI技術がますます身近になるにつれて、他者の開発した古いツールを再利用したり、使い古されたビジュアルを作るのにボタンを押したりすることから、並外れたアーティストを浮かび上がらせるには、芸術性と技術の進歩がさらに重要になります。私はその余地に魅了されていて、Robbie Barrat、Mario Klingemann、トム・ホワイト(Tom White)、ヘレナ・サリン(Helena Sarin)、メモ・アクテン(Memo Atken)、ジーン・コーガン(Gene Kogan)などといったアーティストを、作品の進化とともに間近に見つづけていくでしょう。私はまた、これを書いている時点で、伝統的なアート業界が注目し始めたことにも言及しておきます。

まとめと結論

この記事は、あまりにも多くの人々が「デジタル・アートは好きじゃない」と言っているのをきいたことから始まりました。これは「私は絵画が好きじゃない」と言っているようなものです。デジタル・アートは広大な分野で、ジェネラティブ・アートはその一部分にすぎません。もし人々がこのジャンルをよく理解したら、彼らはアーティストの技能とその作品をより深く理解するはずです。

私の目標は、コードや数学について話すことなく、読者にジェネラティブ・アートを愛してもらう、または少なくともジェネラティブ・アートをより理解してもらうことにありました。このジャンルの理解は、作品の背後にあるアルゴリズムやプログラミングを探ることによってのみ深まります。しかし、絵画を鑑賞するのに描画技法を知る必要がないのと同じように、プログラミングを理解しなくてもジェネラティブ・アートを鑑賞できるはずです。

ずいぶん長文になってしまいましたが、この記事でジェネラティブ・アートの全史を書くつもりはありませんでした。多くのすばらしいアーティストや主要な実践者が抜けています。この記事は、私の好きなアーティストをとりあげたジェネラティブ・アートの歴史の一つの軌跡です。もし将来1冊の本を書く機会をもらえたら、完全な歴史を書けるとおもうとわくわくします。

これまで学んできたことをまとめてふり返りましょう。

- ジェネラティブ・アートは20世紀美術の中心的テーマの拡張である

- アーティストは作品の成果において重要な役割を果たしている

- その創作のプロセスは伝統的なアート制作と非常によく似ている

- ジェネラティブ・アートには1960年にさかのぼる分厚い歴史がある

- 女性はこのジャンルにおいて重要な役割を果たしつづけている

- MITは才能豊かなジェネラティブ・アーティストを輩出した

- この20年間で、このジャンルは拡張し、オープンソース運動、Processingのような改良されたツール、あたたかいコミュニティとして結実した

- GAN、Pix to Pix、DensePoseを使うAIアートは、ジェネラティブ・アートのサブジャンルである

- すべてのジェネラティブ・アートと同じく、AIアートもほとんど人間主導で作られる

私は学部で美術史を学び、デジタルメディアで修士号を取得したので、このようなブログ記事を書く資格があると考えています。とはいえこの記事は、多くの点で私個人の物語ではありません。間違いを犯した可能性も大いにあります。参照した作品について何かしら誤りがあるかもしれませんが、作者の行為にたいして大きな敬意をはらい尊敬の念をこめて作品を掲載したことをご了承ください。訂正がありましたら、Jason@artnome.comまでメールいただければとおもいます。

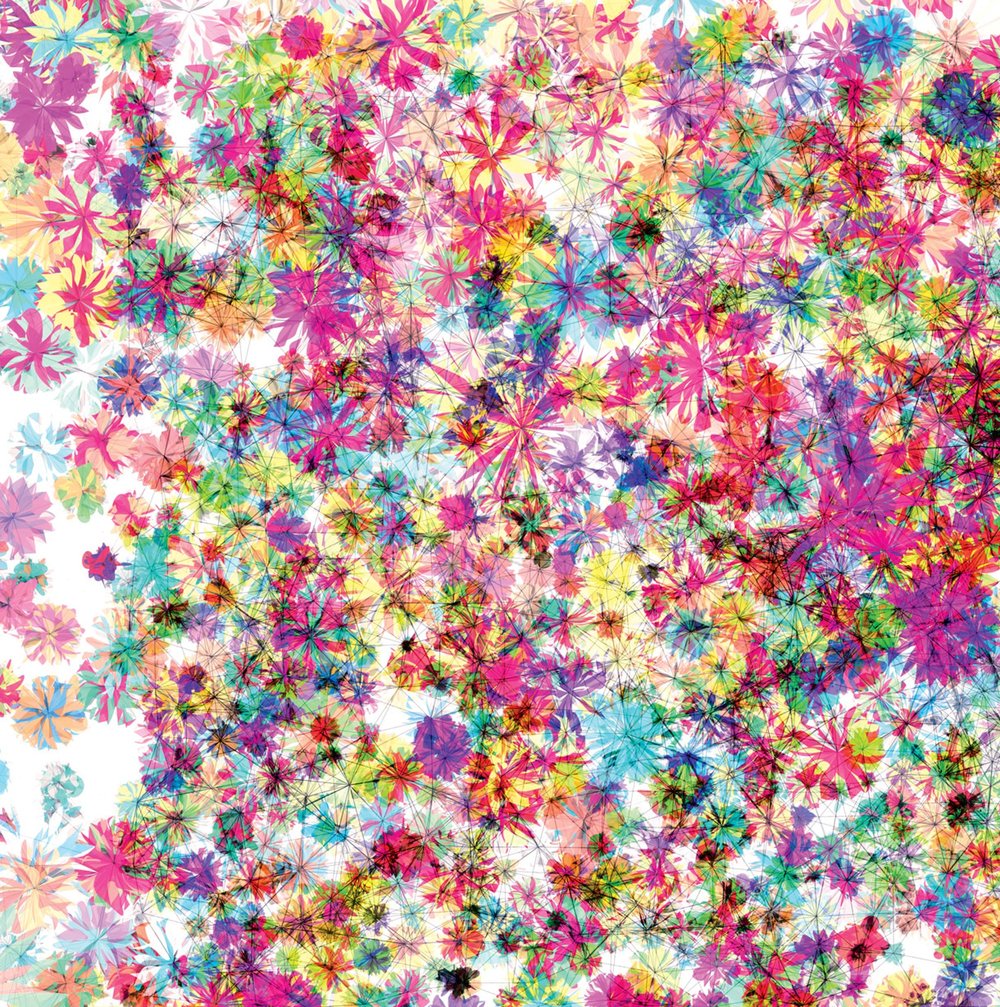

最後に、この記事のトップ画像がManolo(Manuel Gamboa Naon)の作品だと気づいた人がいるかもしれませんが、本文では彼に触れていません。これはあえてそうしていて、予告編として作品を掲載したのです。Jared Tarbell、Robbie Barrat、Mario Klingemannと並んで、Manoloは私が大好きなジェネラティブ・アーティストの一人です。数ヶ月前に、近々発表される作品について彼にインタビューする幸運な機会を得ました。彼の作品については短い文章では到底書きつくせません。これからインタビューを公開することを楽しみにしています!

Manoloのインタビュー記事(英語)はこちらです。

Generative Art Finds Its Prodigy — Artnome